この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

広角レンズって難しい。 広大な風景を写し取りたいのに、うまくその感動が伝わらない。 何を撮りたかったのか分からない。 そんな写真になってないでしょうか?

あれ、なんだか思い当たりがある!と思ったそこのあなた。 もしかして、こう思っていませんか? 広角レンズは広く撮るためのレンズだと。 これ、多くの人が勘違いしているんです。

そして、そう思って広角レンズを使っているから、思った通りの写真が撮れてない。 じゃあ、広角レンズってどんなレンズなんだ? 広角レンズ、実は深く、狭く撮るためのレンズなんです。

深く、狭く?なんだそれ?と思いましたよね。 今日は、この「深く、狭く撮る」という本質を徹底的に解説します。 広角レンズで深く、狭く撮るとはどういうことなのか。 そして、どのように撮ったらいいのか。

広角レンズの使い方に悩んでいる方は、ぜひ最後までご覧ください。

動画もアップしました!いいねとチャンネル登録お願いします!

まずは広角レンズの失敗パターンから

さて、まずは多くの人が陥っている失敗パターンを見ていきましょう。 もしかしたら、あなたもこんな写真を撮った経験があるかもしれません。

失敗例1:山からの絶景

まず一つ目。山から見た絶景の写真です。 これ、広角苦手な方はよくやるんじゃないでしょうか?

実際に見たらすごくきれいな光景。この広大さを写真に残したい。 だから、広角レンズを使って撮影!

見てください。確かに広大な景色が写っています。山も、谷も、街並みも。

でも、何か物足りない。実際に見た感動が、写真には写っていないんです。

なんでなんでしょう?

それは、全部が同じ距離感で、平坦に見えてしまうからなんです。 手前にも奥にも、何にも近づいていない。 だから遠近感が出ない。迫力が出ない。のっぺりとしてしまっている。

これが「広く浅く」撮ってしまった結果なんです。

失敗例2:桜の風景

二つ目。桜を撮った写真です。

きれいな桜を見つけて、広角レンズで撮影しました。 桜も入れたい、背景の山も入れたい。 広角レンズなら全部入るはずだ!

でも、よく見てください。

画面の左下、人が写り込んでいます。そして上の方、電線も入ってしまっている。

これが広角レンズの怖いところなんです。 広く写るということは、思わぬものまで写ってしまうということ。 ファインダーを覗いているときは桜に集中していて、気づかなかったんです。

これも広く浅く」撮ってしまった結果 余計なものまで入れてしまったんですね。

2つの失敗に共通すること

この2つの写真、何が問題だったんでしょうか?

- 一つ目は、平坦で迫力がない。実際に見た感動が伝わらない。

- 二つ目は、余計なものが写り込んで、主題がぼやけてしまう。

でも実は、この2つの失敗には共通点があるんです。 それが「広く、浅く」撮ってしまっているということ。

なぜ「広く、浅く」撮ってしまうのか?

多くの人が、こう考えているんです。

広角レンズは広く写るレンズ。 だから広く撮らなきゃもったいない。 せっかくの広角なんだから、とりあえず全部入れよう。

この思考回路、実は根本的に間違っているんです。

失敗と成功を分ける決定的な違い

ここで重要な対比をお見せします。

❌「広く、浅く」= 失敗のパターン

広く、つまり横方向に情報を詰め込んで、余計なものまで入れてしまう。 桜の写真みたいに、人も電線も写ってしまう。

浅く、つまり遠近感がなくて、平面的になってしまう。 山の写真がそうでしたね。何にも近づいていないから、のっぺりしてしまう。

結果、雑多で何が言いたいか分からない写真になる。

⭕「狭く、深く」= 成功のパターン

狭く、つまり撮りたいものにフォーカスして、余計なものを排除する。 人や電線が入らないように、意識的に構図を作る。

深く、つまり手前から奥への距離感を作り出す。 何かに近づいて、遠近の対比を作る。

結果、主題が明確で、奥行きのある写真になるんです。

つまり、こういうことです。

「広く、浅く」撮ると、写真が薄くなる。 「狭く、深く」撮ると、写真が濃くなる。

広角レンズで失敗している人のほとんどが、この「広く、浅く」撮ってしまっているんですね。

でも大丈夫です。 これから、なぜ「狭く、深く」が正解なのか。 広角レンズの本質とは何なのか。 そして、どうやって「狭く、深く」撮るのか。 詳しく解説していきます。

広角レンズの本質とは

では、広角レンズの本質とは何なのか。

なぜ「狭く、深く」撮ることが正解なのか。

それを理解するために、まずは広角レンズの特性を見ていきましょう。

広角レンズには、大きく分けて2つの特性があります。

一つ目が「パースペクティブ」

二つ目が「パンフォーカス」

この2つです。

特性1:パースペクティブ(遠近感)

パースペクティブというのは、遠近感のことですね。

これが広角レンズを理解する上で、最も重要なポイントです。

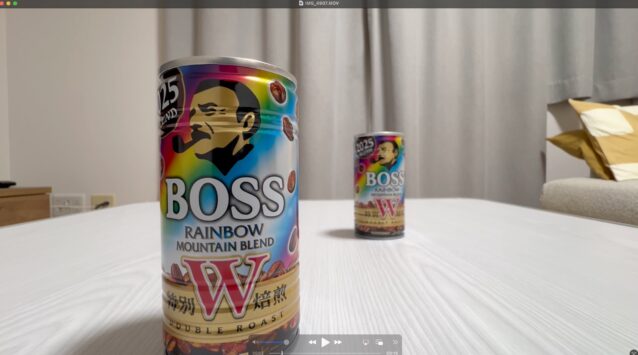

これを見てください。

同じ大きさのコーヒー缶を、手前と奥に置いています。

位置は同じです。

普通のレンズで撮ると、このくらいの差ですね。

では、広角レンズで撮るとどうなるか。

見てください。

手前の缶、こんなに大きく写っています。

でも奥の缶は、すごく小さい。

同じ大きさの缶、位置も一緒。

でもレンズが違うだけで、こんなふうに見える。

これがパースペクティブなんです。

近いものは大きく写る。

遠いものは小さく写る。

広角レンズは、この差が激しく出る。

パースペクティブは対比で実感できる

ただ、このパースペクティブは対比することで、はじめて実感することができるんです。

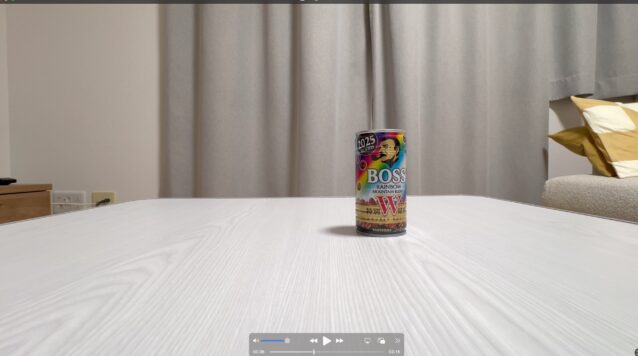

例えば、この手前の缶をよけてみると。

奥の缶だけになりますよね。

そうすると、そんなにパースペクティブがあるとは思わない。

ただ小さい缶が写っているだけ。

浅い写真というのは、こういう写真なんです。

写真が層になっていない。

対比がない。

深く写真を撮るというのは、このように対比をうまく組み合わせること。

手前から奥まで、距離を作る。

この遠近の対比があるから、パースペクティブが活きる。

遠近感が生まれる。

さっきの山の写真を思い出してください。

遠くから山を撮っただけ。

手前に何もない。

あれは、対比がないんです。

だからパースペクティブが活きない。

浅い写真になってしまう。

多くの人が広角レンズで失敗する理由、ここにあるんです。

「広角レンズは広く写るレンズだ」と思って、遠くから広い範囲を撮ろうとする。

でも、何にも近づいていない。

対比を作っていない。

だからパースペクティブが出ない。

広角レンズの本当の使い方、それは遠近の対比をしっかり作ること。

手前から奥まで、深く撮影すること。

この対比を作って、初めて広角レンズの力が発揮される。

これが「深く」撮るということなんです。

広角レンズは、遠近の対比を作って、初めてその真価を発揮するんです。

これが広角レンズの第一の特性、パースペクティブです。

しっかり覚えてください。

特性2:パンフォーカス

では次に、二つ目の特性。パンフォーカスについて見ていきましょう。

パンフォーカスというのは、全体的にピントがしっかり合うということです。

広角レンズは、画面全体にピントが合いやすいんです。

特に絞りを絞ったとき、手前から奥までクッキリ写る。

つまり、なんでもかんでもピントが合ってしまうんです。

さらに、広角レンズは広く撮れてしまう。

余計なものがあったとき、否が応でもそこにも目がいってしまう。

さっきの桜の写真を思い出してください。

人も電線もハッキリ写っていましたよね。

全部にピントが合っている。

全部がクッキリ見える。

だから、余計なものがあると、そこに目がいってしまう。

他のレンズとの違い

単焦点レンズならどうでしょう。

こうやって背景をボカせますよね。

ボカすことで、何を見せたいかを明確にできる。

余計なものは、ボケの中に消えてくれる。

望遠レンズなら、ズームしてそこだけにフォーカスさせられる。

画角が狭いから、余計なものが入らない。

でも広角レンズは?

ボケで隠せない。

画角が広いから、余計なものが入りやすい。

そして全部にピントが合ってしまう。

だから、余計なものを入れない。

これしかないんですね。

最初から構図に入れないようにする。

見せたいものをどこにするか、しっかり研ぎ澄ませる。

これが「狭く」撮るということなんです。

パンフォーカスは武器にもなる

ただ、一方で。

このパンフォーカスは、広角レンズの大きな武器でもあるんです。

これを見てください。

手前に小さい花を置いて、背景に大きな山を入れています。

手前の花もクッキリ。

奥の山もクッキリ。

両方にピントが合っている。

こういう写真、他のレンズだとうまく撮れないんです。

単焦点レンズや望遠レンズで撮ったら?

手前の花にピントを合わせると、背景の山がボケてしまう。

背景の山にピントを合わせると、手前の花がボケてしまう。

でも広角レンズなら、パンフォーカスできるから、両方にピントが合う。

手前から奥まで、全部クッキリ写せる。

これが広角レンズだからこそ撮影できる写真なんです。

つまり、パンフォーカスというのは、諸刃の剣なんですね。

使い方を間違えると、余計なものまで写ってしまう。

でも使い方を理解すれば、手前から奥まで全部を見せる、迫力のある写真が撮れる。

だから、広角レンズで撮るときは。

余計なものを入れない、狭く撮る。

そして、手前から奥まで、深く撮る。

この2つが必要なんです。

広角レンズの特性を活かすには

ここで重要な結論です。

広角レンズの特性を活かすには:

- 遠近の対比を作る(パースペクティブを活かす)→ 深く撮る

- 写すものを選ぶ(パンフォーカスを活かす)→ 狭く撮る

この2つが必要なんです。

実例:「狭く、深く」撮るとこうなる

では、実際に「狭く、深く」撮るとどうなるのか。

具体的な写真で見ていきましょう。

実例1:立体感が生まれる

まずこれを見てください。

手前に、オレンジ色の花が大きく写っています。

そして奥に、緑の山。

花と山の距離、実際は何百メートルもあるはずです。

でも、一枚の写真に収まっている。

手前の花はこんなに大きい。

奥の山は小さい。

この対比が、すごい立体感を生んでいますよね。

これがパースペクティブの効果なんです。

遠近の対比が、写真に深みを与える。

しかも、手前の花もクッキリ。

奥の山もクッキリ。

パンフォーカスのおかげで、両方にピントが合っている。

「狭く、深く」撮ることで、広角レンズの2つの特性が最大限に活きているんです。

実例2:視線の流れができる

次にこれ。

手前に紅葉の枝。

奥にエメラルドグリーンの川と船。

この写真、視線の流れに注目してください。

まず手前の赤い紅葉に目が行きますよね。

そこから視線が自然と下に落ちて。

奥の船にたどり着く。

近景から遠景へ。

視線が写真の中を旅している。

これが「深く」撮ることで生まれる効果なんです。

ただ風景を写すんじゃなく、見る人の視線に道筋を作る。

手前の紅葉が、額縁のように奥の景色を引き立てている。

これも遠近の対比があるからこそできることです。

実例3:臨場感・没入感が生まれる

そして最後にこれ。

テントの中から外を見ている写真です。

手前に自分の足。

そしてテントの入口を通して、奥に山が見える。

この写真を見て、どう感じますか?

自分がそのテントの中にいるような感覚、ありませんか?

目の前にテントの入口があって。

その先に山が見える。

まるで自分の視点から見ているような感覚。

これが臨場感なんです。

没入感なんです。

手前に大きく何かを置くことで、カメラの位置が見る人の視点になる。

写真を「眺める」んじゃなくて、写真の中に「入り込む」感覚。

二次元の写真が、三次元の体験になるんです。

これも「深く」撮ることで初めて生まれる効果です。

この3枚の写真、すべて「狭く、深く」撮っています。

でも、それぞれ違う効果を生んでいる。

立体感。

視線の流れ。

臨場感。

これらすべて、遠近の対比を作ることで得られるものなんです。

これが広角レンズの真価です。

「狭く、深く」撮る3つの極意

では、どうすれば「狭く、深く」撮れるのか? ここからは実践編です。 3つの極意を紹介します。 これを押さえれば、確実に狭く、深く撮れます。

- 寄れ

- 選べ

- 動け

一つずつ、詳しく解説していきます。

1:寄れ

手前の被写体に、思い切り近づく。 これが「深く」撮る最も重要なことです。

なぜ寄るのか?

- 手前のものが大きくなる

- 奥のものとの対比が生まれる

- 遠近感が強調される

つまり、広角レンズの特性、パースペクティブの誇張が最大限に活きるんです。

しかも、寄ることで「狭く」も達成されるんです。 どういうことかというと。

- 主題が画面の大部分を占める

- 周辺の余計なものが画角から外れる

- 自動的に「狭く」なる

「寄る」という一つの行動で、「狭く、深く」が同時に達成される。 だから最重要なんです。

では、具体的にどうするか

- まず、奥に何を入れるか決める(背景)

- 次に、手前に何を入れるか探す(前景)

- その両方が入る位置を探す

- そして、手前にグッと寄る

この順番が大事です。

どのくらい寄るか?

思っている3倍、寄ってちょうどいい。

「これくらいかな」と思ったら、もう一歩、もう一歩。 手を伸ばせば触れるくらいまで寄る。 それくらいで、ちょうどいいパースが出ます。

手前の岩が大きく写って、奥の山が小さい。 この対比が、迫力を生んでいる。

これが「寄る」ということです。

2:選べ

撮るものを選ぶ、余計なものを入れない。 これが「狭く」撮るということです。

広角レンズの特性を思い出してください。 パンフォーカス。 写ったものが全部見える。 ボケで隠せない。

だから、意識的に選ばないといけないんです。

具体的には

- 撮りたい主題を決める

- それ以外のものは、構図から外す

- 一歩動くだけで、余計なものが消える

よくある余計なもの

- 電線、看板

- 通行人、車

- 散らかった地面

- 意味のない空間

広角は広く写るから、つい「入っちゃった」が多いんです。 でも「入っちゃった」ものも、全部ハッキリ写る。 だから、意識的に排除する。

「選ぶ」ための視点

- 何が必要で、何が不要か?

- 引き算で考える

- 主題以外は、全部疑う

「狭く」撮るとは、引き算です。

3:動け

体を動かして、最適な位置を探す。 これが、極意1と極意2を実現する方法です。

なぜ動くのか?

- 寄るため(極意1)

- 余計なものを画角から外すため(極意2)

- ベストなアングルを見つけるため

広角レンズは、自分が動いて構図を作るレンズなんです。

具体的にどう動くか

1. 前後に動く

寄る、離れる。 前景との距離を調整する。 「寄れ」を実現します。

2. しゃがむ

目線を下げる。 前景が大きくなる。 余計なもの、地面のノイズが減る。 空が増える。 「狭く、深く」が両方達成されます。

3. 左右に動く、回り込む

背景を整理する。 余計なものを避ける。 光の方向を変える。 「選べ」を実現します。

4. 縦横を試す

まず縦構図で一枚。 縦は奥行きが強調されやすいんです。 横の情報が減り「狭く」、縦の流れが増える「深く」。

習慣にしてほしいこと

シャッターを切る前に。

- もう一歩寄れないか?

- しゃがんだら変わらないか?

- 一歩横にずれたら余計なものが消えないか?

これを考える癖をつけてください。

最初は意識的に。 でも慣れてくると、無意識にできるようになります。

まとめ:広角レンズは「狭く、深く」撮れ

❌ 「広く、浅く」撮るな

- 広く = 余計なものまで入る、主題が不明確

- 浅く = 遠近感がない、平面的

- 結果 = 雑多で薄い写真

⭕ 「狭く、深く」撮れ

- 狭く = 主題にフォーカス、余計なものを排除

- 深く = 手前から奥への距離感、遠近の対比

- 結果 = 主題が明確で、奥行きのある写真

なぜこれが重要なのか

広角レンズの2つの特性:

- パースペクティブの誇張 → だから「深く」撮る

- パンフォーカス → だから「狭く」撮る

この特性を活かすのが、「狭く、深く」なんです。

そして、3つの極意

広く、浅く → 狭く、深く

- 極意1:寄れ – 手前の被写体に近づく

- 極意2:選べ – 撮るものを選ぶ、余計なものを入れない

- 極意3:動け – 体を使って最適な位置を探す

この3つだけです。

広角レンズは、難しいレンズだと思われがち。

でも、本質を理解すれば、すごく楽しいレンズです。

「狭く、深く」を意識するだけで、写真が劇的に変わります。

ぜひ、試してみてください。