この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

星や天の川などの星景写真の撮影は本当に楽しいものです。とはいえ、コツを掴むまではけっこう難しかったりもしますよね。

特にレンズ選びなどは、悩みのタネではないでしょうか?どのくらいの明るさのレンズ、どのくらいの画角、収差などなど、はじめてでは難しい言葉も多いのでけっこう困ってしまいます。今日は、星撮影用のレンズを選ぶ時にどんなことに気をつけたらいいか書いてみます。

星景写真ってなに?

星と風景を一緒に撮影した写真のことを、星景写真と呼んでいます。撮りたい写真によって、レンズ選びもちょっとコツがいるので、星景写真にどんなものがあるのか紹介してみます。風景部分のことを前景、などと呼んだりします。

星の日周運動

地球は自転しているので、カメラを固定したまま露光し続けると、この写真のように長い線のようになります。あるていど明るいレンズが必要になってきます。

天の川を背景にした星景写真

天の川を背景に撮影する写真。あまり長時間露光してしまうと、星が動いてしまうので、明るいレンズ、高感度で撮影したあと、現像ソフトで炙りだしてやります。

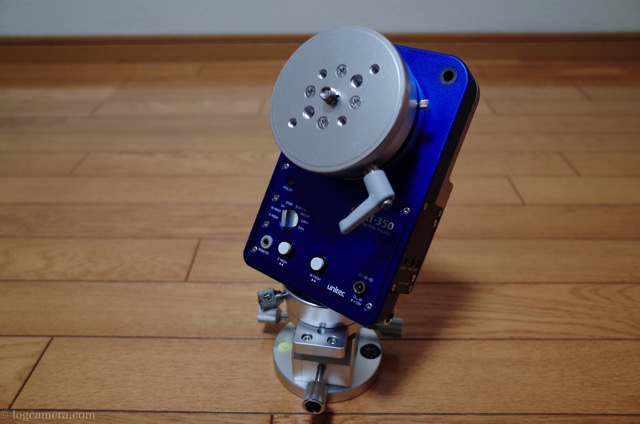

赤道儀にのせるか、のせないか

前述したとおり、三脚などに載せて撮影していると、星は動いてしまいます。赤道儀というのは、その星の動きに合わせて追尾撮影してくれる道具。

星を点のまま明るく撮影できるので、天の川や星雲など非常にはっきりと撮影することができます。ただ、星を追い続けるということは、地上部分が流れてしまうことになります。

最近では地上部と星像部を別撮りし、Photoshopで合成するという手法もメジャーになってきました。

星を撮影するレンズを選ぶ際、気をつけたいこと

暗い中、かぼそい明かりを捉える星の撮影。いろんな技術や経験でなんとかなる部分もあるんですが、光の入り口であるレンズに左右される部分はかなりあります。

とはいえ、星を撮る、というのはレンズ的にもかなりハードルが高いものなので、完全に理想的なものはまだありませんし、それに近いものでもかなり高額になってしまいます。

あんまり難しく考えすぎると、そもそも星撮ることすらめんどくさくなってしまうので、自分の予算とどれくらい星以外に使うか考えてみて、ほどほどのものを選んでおきましょう。

明るさ(f値)

星と地上部をきれいに明るく撮影するためには、適正な露出を得る必要があります。夜間に適正な露出を得るためには

- カメラのISOを上げる

- 露光時間を長くする

- 明るいf値で撮影する

となるわけですが、カメラのISOを上げるとどうしてもノイズが出てきますし、露光時間を長くすると星が流れてしまいます。

星の日周運動であれば露光時間を伸ばしてやればいいのですが、天の川など星を点景として撮影したい場合は、星が流れてしまうわけにはいきませんね。

ということで、星を撮影する際にはf値の明るいレンズというのは大正義なわけなんです。

できればf2.8以下、f1.8やf1.4などの大口径の明るいレンズを選びたいです。

もちろん、開放f値の大きなものでも撮れるには撮れますので、このへんは予算と相談してみてください。

星が尖る(コマ収差)

星が尖ったようになる現象のことをコマ収差と呼びます。f値の明るいレンズを開放で撮影するとよく見られる現象で、絞ると解消されます。

さきほど、明るいレンズのほうがいいと書きましたが、明るいレンズほどこのコマ収差が出てくるというジレンマがあります。絞れば解消するとはいえ、絞ったらなんのために明るいレンズ買ってるかわかりませんよね。

明るいのに、このコマ収差が少ないレンズ=星の撮影に適している、というわけですが、それでもどうしてもコマ収差というのは発生しているのが現状です。これをいいバランスで押さえてあるレンズが欲しいですが、その分値段も高くなってしまいます。

周辺の星の流れ(非点収差)

星が尖るコマ収差はf値の明るいレンズによくみられます。これらはいくらか絞ったら解消されるます。しかし、レンズというのは球面になっているので、どうしても周辺部に歪みやコントラストの低下がおこりがちです。

普通の風景などを撮っていたらそこまで気になりませんが、星は点なので、この周辺部の星の流れや歪みが気になってきます。このように星がにじみ肥大化してしまうものを非点収差といいます。

収差はコマ収差、非点収差とひとつずつ出てくるのではなく、複合的にあらわれてきます。なので、先ほどのコマ収差も非点収差の影響が見られます。非点収差も絞ればかなり改善されるものの、完全に点にするのはかなり難しいです。

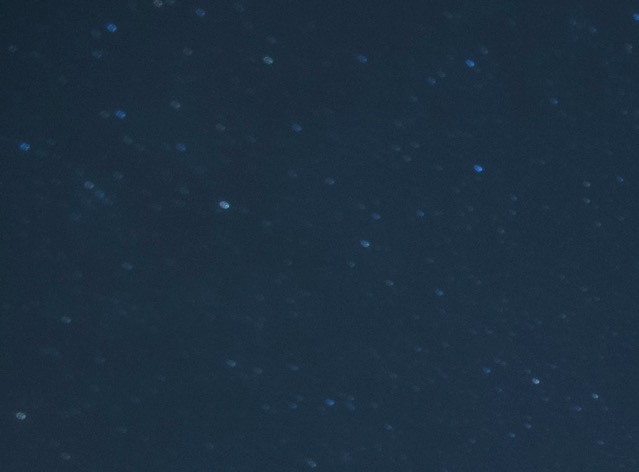

青ハロ

星の周りが青い輪っかのようになる現象。これは色収差といって、これもまたレンズが球面であることが原因で色がにじんでしまっている現象のことをいいます。

最近のレンズではこの色収差はかなり抑えられているのですが、ちょっと古いレンズを使うとこれが盛大にでてくるようです。こちらも絞ればある程度解消されますが、それでもかなり絞る必要があります。

こちらは青色さえ処理できればいいので、画像処理などの後処理も可能です。

広角レンズの周辺の歪み(歪曲収差)

レンズというのは球面でできているので、広角レンズになればなるほど周辺に歪みが発生しています。これを歪曲収差と呼びます。魚眼レンズなどはこの歪曲収差をあえて残してあるものなので、派手に歪んでいるのがわかりますね。

広角レンズではこの歪曲が無くなるように補正するようレンズが構成されています。なので一見、歪みがないようにみえますが、それでも周辺をよくよく見てみると、ビヨーンとなんだか伸びてるようになってるのがおわかりいただけると思います。とはいえ、これも広角レンズの味だったりもしますね。

さて、広角レンズの歪曲収差なんですが、最近のレンズではかなり優秀に抑えられています。ですが、これもまた星という点を点で撮影するという被写体の性質上、周辺部で歪みを補正した分、星がビヨーンとなってしまうんです。

なので、歪曲収差の補正をそもそもしていない魚眼レンズや歪曲収差の補正の弱い広角レンズのほうが、歪曲収差の補正による星の肥大化が少なくなるというメリットもあります。

正解はないので、ほどほどに

さて、ここまでつらつらと書いてきましたが、重ね重ねこれらは「レンズが球面であるから仕方がない」現象ばかりですし、「絞ったらある程度解決する問題」なわけです。

絞って解決する絞り値というのはf4〜f5.6くらいなんですが、このf値で撮影しようとすると、赤道儀で撮影するほかないような状況だったりします。

また、歪曲収差の関係のように「あちらを立てればこちらが立たず」のようなものもたくさんあるのであなたがどのような写真を撮りたいかによって、適切なレンズも変わってくることでしょう。

さらにさらに、開放でも明るく、収差が少なく歪曲もない、なんてレンズはその分値段がものすごいことになりがちです。撮影した写真をきちんと等倍でチェックするというのは大事なことですが、あんまり気にしすぎて楽しくなくなるのなら本末転倒。

ネットを調べると、いろいろ気になってしまいますが、予算と自分が許容できる範囲で楽しく撮影できるレンズを探したほうがいいかな、と僕は思います。

星を撮るのに必要な画角

星の日周運動などを撮るのであれば、前景にあわせた画角を選んでやればいいのですが、天の川を背景にするのであれば、天の川をどれくらい入れるかで必要な画角が変わってきます。天の川の全部をいれるときれいなんですが、そうすると必然的に前景が小さくなってしまいます。狭い画角で前景を目立たせながら、天の川の濃い部分だけ切りとるのもいいですね。

このへんは好みによるので、自分の好きな画角で撮影したらいいんですが、実際どれくらいの画角でどれくらい写るかってわかりにくいので実際の写真を載せてみます。カッコ内はAPS-Cの焦点距離。

15mm(10mm)

天の川全体、根本から先のほうまで入れたいときは15mmくらいを選びます。15mmだと超広角レンズの部類にはいりますね。

15mmで成立する前景というのは、雄大で広々としているところだと思うので、前景選びもあんがい難しかったりします。天の川全体を入れるのに目がいきすぎて主題と副題のバランスが悪くならないように気をつけましょう。

[blogcard url=”https://logcamera.com/shudaifukudai/″]20mm(13mm)

構図によっては先の方まで入れられなくなりますが、わりとバランスがいいのが20mm。

また、20mmくらいになるとNikonの20mmf1.8やSIGMAの20mmf1.4などそこまで高くないながらも、f値の明るいレンズがあるので、有利に撮影することができます。開放値が明るいところはどうしてもコマ収差などはでますが、ゴリゴリに明るい星が撮れます。

ちょっと絞ったら収差が解消するレンズもあるので、あえてf2.8くらいで撮るのもいいですね。

24mm(16mm)

天の川をどういれるかによって雰囲気かわりますが、被写体も大きく、天の川も大きく撮影できる24mm。

けっこう好きな画角です。

35mm(23mm)

風景を撮影するのに使いやすい画角が35mmくらいです。天の川の根本の濃い部分をしっかり際立たせながら、メインテーマも撮影することができます。

[blogcard url=”https://logcamera.com/35mm-sigma/″]50mm(33mm)

50mmだと天の川の濃い部分をメインで狙うのがおもしろいですね。主題も大きく切り取れるので何が写したいかわかりやすいかもしれません。ただ、50mmくらいになると、広角では目立たなかった星の動きがかなり目立つようになります。20秒くらいではブレてくるので、かなりISOや絞りで調整する必要があります。

星を撮るのにおすすめのレンズ

ここからは僕が実際に星景を撮るのに使ってみておすすめのレンズを紹介してみます。

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S

- f2.8と明るい

- 天の川で使いやすい画角

- 風景でもしっかり使える

Zマウントの大三元レンズであるNIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S。

天の川の撮影で使いやすい画角である14mm〜24mmをカバーしているので非常に重宝します。明るさでいうと単焦点レンズには劣ってしまうものの、やはりズームレンズというのは構図に調整が効くので便利ですね。

もちろんf2.8あるのでしっかり明るく撮影することができます。

若干、四隅に収差がでてはしまうものの、それでも非常に高いレベルでまとめられています。

星景だけを撮るのがレンズではないですし、風景も星景もオールマイティに撮るなら手に入れたい1本。

NIKKOR Z 20mm f/1.8 S

- 天の川がしっかり大きく写る20mm

- 開放f1.8と非常に明るい

- 開放でも点が点として写る

NIKONユーザーで星を撮りたいのならぜったいに持っておきたい1本なのがNIKKOR Z 20mm f/1.8 S。

最近のZレンズはズームレンズも非常に性能がよくなっていて、単焦点レンズ並に写るんですが、やっぱり単焦点レンズはすごいなというのがまじまじと分かるすばらしいレンズです。

開放はf1.8と申し分ないくらい明るく、天の川でも赤道儀なしでしっかりと止めて撮影することができます。

開放だとコマ収差などが出やすいのですが、この20mmだとかなり抑えられており、十分に開放を使うことができます。ちょっと気になるなという人はf2.0とか気持ち絞ってやるだけでさらに星が点となって写ります。

20mmも天の川の撮影には使いやすい画角なのでおすすめです。

AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED

- 14mmスタートで開放f値が2.8

- 一眼レフで使えるレンズとしてはトップレベルの性能

いわゆる神レンズ。かつては星を撮るうえでは必ず話題に上がっており、他メーカーの星屋さんでもマウントアダプターを使うくらいのレンズです。

さすがに発売から何年もたってしまい、行進に道をゆずってはいますがそれでも素晴らしいレンズであることには変わりまりません。特に一眼レフでは14mmのズームレンズ自体があまり無く、あっても周辺が弱かったりするものでした。

さすがに収差はありますが、かなり抑えられています。

星を撮影するのによく使われているレンズ

ここからはみんながよく使っているレンズを紹介してみます

いろんなレンズがあるので、なかなか選ぶのが難しいですが、ここでは僕が以前使用していたり、友だちが使ってたり、星屋さんの中での評価が高いものを少し紹介してみようと思います。

実際に使ってないものもありますし、ここに乗ってないものでもいいレンズたくさんあるので、あくまで参考程度に読んでみてください。

あと、僕がNikonユーザーなので、基本的にNikonで使えるものしか知りません。サードパーティなら他のメーカーでも使えますが、まあ、Nikonのことしか分かりません。今日ここ見にきたNikonユーザーのかた、よかったですね。

TAMRON(タムロン) SP 15-30mm F/2.8 Di VC USD

[amazonjs asin=”B00R5S60P4″ locale=”JP” title=”TAMRON 大口径超広角ズームレンズ SP 15-30mm F2.8 Di VC USD ニコン用 フルサイズ対応 A012N”]TAMRONの15−30mm。純正に匹敵する解像感を持ちながらも、サードパーティならではのコストパフォーマンスの良さ。開放時には周辺の多少のゆるさはあるものの、使いやすい画角ですね。こちらもf2.8でしっかり明るい。20数万する14−24mmの半分の価格で購入できるので、手に入れやすいです。

[blogcard url=”https://logcamera.com/15-30/″]Nikkor AF-S 20 mm f/1.8G ED

[amazonjs asin=”B00NIERHUG” locale=”JP” title=”Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED AFS20 1.8G”]20mmという使い勝手のいい画角ながら、f1.8としっかり明るいのがNikonの20mm。とはいえ、開放時にはけっこう盛大にコマ収差がでます。

20mmでf1.8なのでかなり明るく天の川を撮影することができるので、悩ましいですね。絞ればある程度収まります。

Sigma(シグマ) 20 mm f/1.4 DG HSM

[amazonjs asin=”B016OI8F44″ locale=”JP” title=”SIGMA 単焦点広角レンズ Art 20mm F1.4 DG HSM ニコン用 フルサイズ対応”]nikonの20mmよりさらに明るいf1.4。SIGMAのアートライン。こちらも開放付近では盛大にコマ収差が出るので、Nikonの20mmと同じく、きちんと理解して使う必要があります。

f2.8くらいまで絞るとそれなりにコマ収差が収まってきます。

Samyang(サムヤン) 14 mm f/2.8 ED AS IF UMC

[amazonjs asin=”B00JXM1R6W” locale=”JP” title=”サムヤン SAMYANG 14MM F/2.8 ED AS IF UMC Nikon ニコン AE 用 【並行輸入品】”]14mmという天の川全体をカバーできる焦点距離、f2.8の明るさに加え、値段の安さもかなり魅力的。マニュアルフォーカスではありますが、星撮るのにオートフォーカスなんていりません。

このレンズ、歪曲収差が盛大にでることでもよく知られており、建築物なんてとてもじゃないけど撮ってられないんですが、その分周辺の星像が安定しています。コマ収差もかなり抑えらたレンズ。

Tokina(トキナー) AT-X 11-20 PRO DX NAF

[amazonjs asin=”B00SXU9RRQ” locale=”JP” title=”Tokina 超広角ズームレンズ AT-X 11-20 F2.8 PRO DX 11-20mm F2.8 Nikon用 フード付属 APS-C対応 634387″]天の川全体を入れようと思ったら35mm換算で14〜15mmくらいの明るいレンズが欲しいのですが、APS-C機でそういうレンズを探すと案外ないことに気づくわけです。

15mmはAPS-C機で10mmくらいなんですが、どこの広角レンズもf3.6スタートのものがおおいです。そんななか、Tokinaがf2.8通しで11mmスタートのレンズを作っています。

Tokinaはゴーストが盛大に出ることで有名なんですが、このレンズもご多分に漏れずゴーストが出るようです。街灯などがある場所で星景はきついかもしれませんが、暗い場所での撮影ならかなりよさげです。

まとめ

けっこういろいろと難しいことを書いてきましたが、まあ何はともあれ、とりあえず撮ってみないと何が足りてて、何が足らないかわからないこともあります。やろうと思えばキットレンズの18-55mmみたいなレンズでもしっかり写るのでまずは撮りに行ってみましょう。

そんななかで、何が足らないかなんとなくわかった上で、今日書いていることを頭の片隅にでも入れて、レンズ選びをしていただければ幸いです。

また、星に最適なレンズが、風景でも最適かというと微妙に欲しい性能(逆光性能などなど)が違ってたりもしますので、あなたが星をどれくらい、それ以外をどれくらい撮るのか、というのもしっかり考えてみてください。

ではでは、ステキなレンズに出会えますように(*´ω`*)