この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

はい、こんにちはsaizouです。

今日は、冬の撮影・完全防寒ということで、冬の撮影時における防寒の基礎知識から、実際にどのようなものを着ていったらいいのかということを解説します。

動画もアップしています。ぜひチャンネル登録といいね、お願いします!

冬の撮影は大変

みなさんは冬の写真お好きでしょうか?雪の降った風景はもちろん、冬にしか見れない光景というのはたくさんあり、この季節の撮影というのは非常に楽しいものです。

しかし、一方で冬というのは寒さが厳しい季節でもあります。

特に風景撮影というのは大変です。みなさんも冬の撮影、寒すぎて耐えられなかったなんて経験ありますよね?

僕も写真を始めたてのころはまともな防寒装備も持っておらず、夜景を撮りにいったはいいものの、寒すぎてまともに撮らずに家にかえっちゃたなんてこともありました。

どんなアクティビティでも、寒い時期は大変ですが、風景写真の撮影はさらに防寒が難しいと思います。

なぜなら、撮影ポイントに行くまでは動き回って汗かくぐらいなのに、いざ到着すると何時間も動くことなく停滞してシャッターチャンスを待つことになります。

きちんとした防寒の知識がないと、せっかく冬の美しい光景に出会えても、撮影どころじゃなくなってしまいます。

僕はこれまで寒さの厳しい、様々な場所で撮影してきました。

真冬の北海道

厳冬期の北アルプス

-30℃でのオーロラ撮影。

寒さへの備えをしっかりとしたことで、これらの素晴らしい光景を写真に収めることができました。

みなさんも、この動画でしっかりと防寒への対策をして、美しい冬の撮影に挑みましょう。

防寒の基礎知識

まずは「なぜ寒さを感じる」のか、そして「寒さを感じないためにはどうしたらいいか?」ということを基礎知識として知っておきましょう。

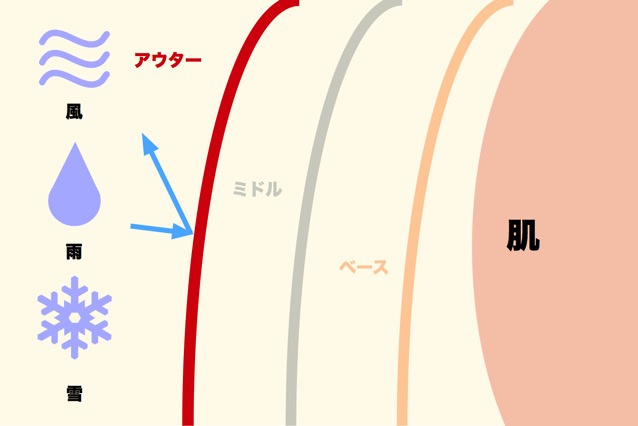

寒さの原因となるのは大きく3つあります。

それが「気温」「風」「濡れ」です。

寒さの原因

気温

気温はもうそのまんまですね。春先や夏の終わりなどの暖かい季節でも夜に長時間動かないままいると想像以上に冷えてきます。秋や氷点下になるような冬などはしっかり気温の低下から身を守る必要があります。

風

風を体に受けることによって体温は奪われてしまい、寒さを感じる原因となります。気温が低い場合、さらに風がもたらす影響というのは強くなってくるので、風を通さない対策も講じなければいけません。

濡れ

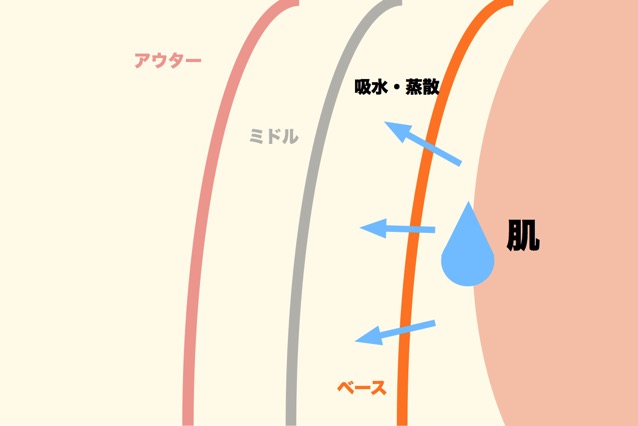

濡れることでその水分が気化する時に体温は失われます。雨や雪はもちろんのこと、体から出る汗なども濡れの原因となります。防寒対策がやっかいなのが、この濡れ。外側からの水はある程度防ぐことはできますが、内側からの汗はどうしようもありませんよね。

どんなに寒い冬だろうと激しい運動をすればどうしても汗をかいてしまいます。この濡れた体をいかにドライな状態にするかというのも重要なポイントです。

暖かくするためには

では、冬の寒さから身を守り、暖かくするためにはどうしたらいいのか考えてみます。基本的に人間は自分の体温があるので、この体温をうまく活用してやることが重要です。

1.寒さの原因をシャットアウトする

まずは寒さの原因となるものをシャットアウトしましょう。先ほど言った「気温・風・濡れ」から身を守ってやればいいのです。

風や雪、雨などから身を守るために防風・防水性のある衣服に身をつつむことで「風」と「濡れ」から身を守る。肌をドライに保ってくれる肌着を着たりすることでも濡れを防ぐことができる。

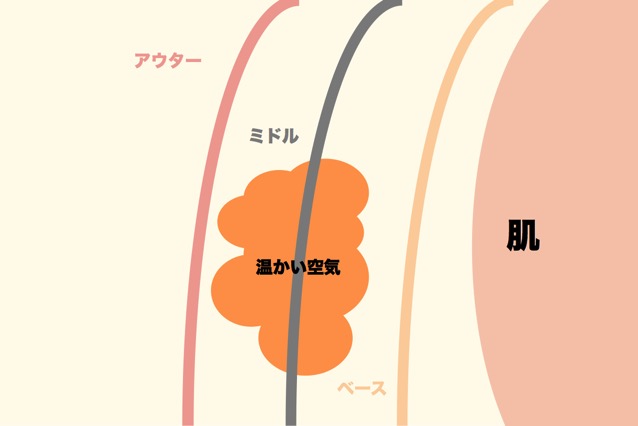

2.空気の暖かい層を作る

気温の低下。人間は体温という熱を持っています。その熱を外に逃さないようにして、体の周りに空気の暖かい層を作ってやります。空気というのは熱伝導率が低く外の気温が低くても、空気の層を体の周りに作ることで体温が奪われていくことを防ぐことができます。

3.血液を効率的に循環させる

体の中の熱は血液によって循環します。なので、この血液の循環を阻害しないようにすることが大切です。あまりに重ね着しすぎて体が締め付けられるように感じるときは血流が悪くなっているので、逆に寒くなってしまいます。

冬になると寒くてたくさん重ね着して服がパンパンになっている人をたまに見かけますが、これは逆効果なんですね。同じように靴下を2枚重ねたりするのもNGです。靴下はけっこう締め付けきついので、血流が悪くなり、冷える原因となります。

毛細血管は熱を放出しやすい場所なので、毛細血管が集まる手足や耳などをきちんと防寒しておくのも大切です。

- 寒さの原因である「風」、「濡れ」をシャットアウトする

- 空気の暖かい層を作ることで体温が外気温に奪われるのを防ぐ

- 体温で温めた血液を効率的に循環させる

動くか、動かないか?

寒さから身を守るだけなら、とにかく厚着してしまえばいいのですが、困るのは寒い中、運動を伴うような場面です。

ちょっと運動するだけで一気に体温は上がりますし、そうするとどうしても汗をかいてしまいます。防寒具を着用しているのなら簡単にオーバーヒートしてしまうでしょう。そうやってオーバーヒートした体を冷やすためにかいた汗は今度は一気に体温を奪ってしまいます。さきほど言った寒さの原因「濡れ」ですね。いわゆる汗冷えというやつです。

我々が冬の風景を撮影するのにやっかいなのが、その汗冷えしたあと、撮影ポイントにたどり着いたら今度はシャッターチャンスが来るまでじっと待たないといけないところです。

着用している衣服によってはその汗が繊維にずっと残ってしまい、延々と体温を奪われてしまうということになります。ですので、運動を伴う防寒を考える場合はそのかいた汗をどうやって効率的にドライな状態にするか気をつける必要があります。

運動を伴う防寒には綿(コットン)やヒートテックの衣服は向かない

肌触りのいい綿(コットン)はいろんな衣服に使われている繊維ですが、吸水性が高い分しっかり保水してしまい、また濡れてしまうと乾きが遅いという特徴があります。ですので、寒い日に運動するような場合、運動を終えた後延々と体温を奪われつづけます。

ユニクロのヒートテックも冬の定番となっていますが、このヒートテックに使われている素材の中のひとつにレーヨンというものがあります。これ、吸収した水分を使用して発熱するという特徴がありますが、一方で乾きにくいという性質も持っています。

普段使いする場合、そんなに汗をかくこともないので、体から出る水分で暖かくしてくれるんですが。

一方で、運動する場合はかいた汗でどんどん暖かくなりさらに汗をかくのに、その後溜め込んだ水分は乾かないため、やはり綿と同じようにどんどんと体温を奪ってしまいます。

動く場合は吸湿・速乾性の高い衣服を選ぶ

運動を伴う場合の防寒では、書いた汗を素早く吸収し、その汗をいかに早く乾かせるかというのが重要な要素になってきます。

具体的にはポリエステルやメリノウールといった素材が吸収・速乾性の高い衣服になります。また、汗をかく肌に近いほどその性能は重要になるので、肌着を選ぶ際はしっかり素材に注目しましょう。

動かない場合ならヒートテックなどもあり

写真の撮影などは、撮影場所が駐車場からすぐ近くなんてこともあります。運動を伴わず、ただ寒さに耐えるだけならヒートテックはコストも安いですし選択肢のひとつとしてもいいと思います。

レイヤリングで寒さから身を守る

風景撮影ではポイントまで行くのには運動を伴うため汗をかく、ついてからは停滞するため一気に寒くなる。そんな細かな体温調整をするためにはどうしたらいいのでしょうか?

寒さや濡れが命の危機に直結するような登山では、衣服選びなどもいろいろと試行錯誤されてきました。そのもっとも重要な要素の一つがレイヤリングという考え方です。これは、わかりやすく言うと重ね着のこと。

運動中は暑くなりすぎず、停滞時には寒さを感じさせない、というのが理想ではありますが、それを1枚の服でやるには無理があります。熱い時には脱いで、寒い時には着込む、言ってると案外簡単なようですが、登山という、気温も運動量も目まぐるしく変わるシビアな環境にもしっかり対応するためにはこのレイヤリングという考え方が非常に大事になってきます。

そいういったシビアな環境にも対応できるので、登山だけでなく、写真撮影、釣り、自転車や街着などでも応用が効く、冬の屋外での防寒に必要不可欠な知識になります。

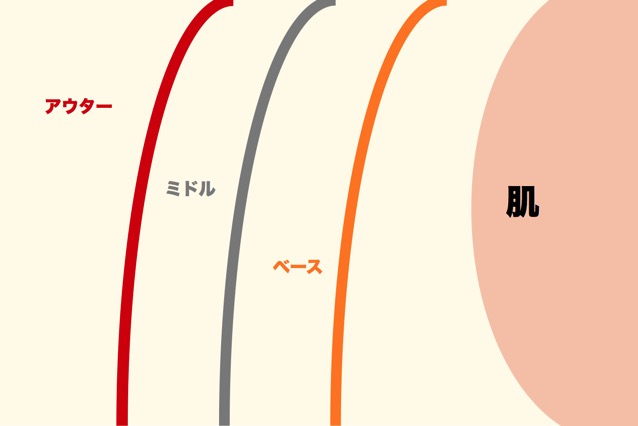

基本はアウター・ミドル・ベースの3層の構造を作る

レイヤリングでは

- アウター

- ミドル

- ベース

の3つの層(レイヤー)を作ることが基本となります。

雨や雪、風など外からの寒さから身を守るアウターレイヤー。アウターレイヤーの下に着て暖かい空気の層を作るミドルレイヤー。かいた汗を素早く吸収し効率的に蒸発させることで肌をドライに保つためのベースレイヤー。

これらをうまく組み合わせることで寒さの原因である「気温・風・濡れ」から体を守り、空気の暖かい層を効率的に作り出します。また、複数枚の衣服をレイヤリング(重ね着)するので暑い時には脱ぐ、寒い時には着込むというように状況に応じて対応することができます。

では、具体的に見ていきましょう。

アウターレイヤー

寒さの原因となる雨・雪・風。

通常の衣服では水や風を通してしまいますので、それらをしっかりシャットアウトできる防水性・防風性の高いものをアウターレイヤーといいます。

アウターレイヤーは外側の冷えの原因を防ぐものなので1番外側に着用します。

例えば、身近にあるものとしては雨合羽がありますが、これは雨や風を中に通さないのでアウターレイヤーといえるわけです。

雨や雪などで濡れる可能性があるのなら防水性のあるものが必要ですが、そうでなければ防風性がしっかりしているものでも大丈夫です。運動を伴う場合があるのなら透湿性のある生地のものを選びましょう。

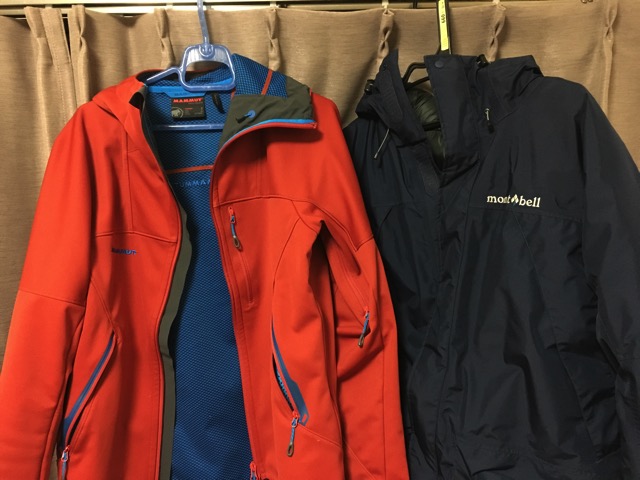

ハードシェルやソフトシェル、レインウェア、ウインドブレーカーなどがこのアウターレイヤーに該当します。

ミドルレイヤー

アウターレイヤーとベースレイヤーの間に着るのが保温性能のあるミドルレイヤー。アウターとベースの間に暖かい空気の層を効果的に作り出すのがこのミドルレイヤーの役割です。

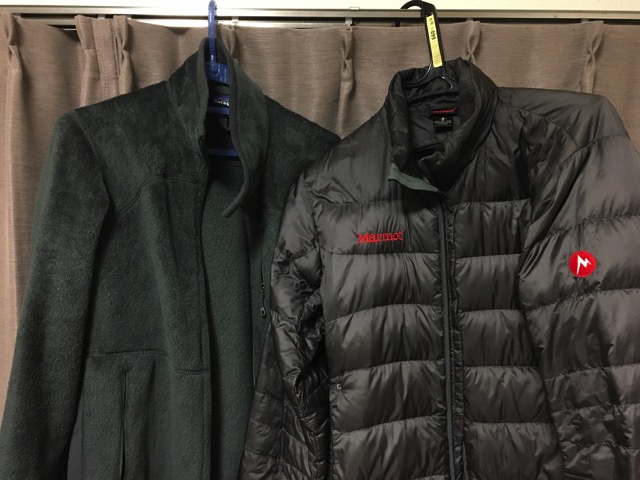

1番イメージしやすいのがダウンジャケットではないでしょうか。ダウンジャケットの中にたくさん詰め込まれた羽毛はたっぷりと暖かい空気の層を蓄えてくれます。

運動を伴うことがないのであればとにかく暖かいものを着込めばいいのですが、撮影場所までに運動を伴うような場合では体温はいっきに上がっていきます。

ミドルレイヤーをずっと着たまま行動するのか、こまめに脱ぎ着するのか、汗をたくさんかくのか、雨天の中行動するのか。いろんな場面でいろんなミドルレイヤーを賢くチョイスする必要があります。

ダウンを始め、フリースや化繊ダウンなどがミドルレイヤーです。

ベースレイヤー

肌に直接触れる部分、いわゆる肌着がこのベースレイヤーと言われます。

汗をかかなくても、人間の体からは自然と水蒸気を発散しています。汗や水蒸気を効率的に吸い上げ、外に逃がすことは、汗冷えから体を守り体温を低下することを防ぐことができます。

汗をかくような運動を伴う場合は、非常に大事になるのがこのベースレイヤー。吸水性、吸湿性、速乾性、保温性を求められるので、ポリエステルやメリノウールなどの肌着を選びたいです。

アウターレイヤー

アウター、ミドル、ベースレイヤーと大きく3つにわけつつも、シチュエーションに合わせていろんなものがあります。

これらを賢くチョイスして、さまざまな場面に対応していくことがレイヤリングのもっとも大事な部分になっていきます。

では実際にどんなものを選んだらいいのか見ていきましょう。まずはアウターレイヤー。

アウターレイヤーは寒さの原因である、雨・雪・風をシャットアウトするものだと前述しました。とはいえ、この雨・雪・風によっても必要になってくるアウターは変わってきます。

いろんな場面に対応できるアウターだと使いやすいんですが、コストもかかりやすいというデメリットもあります。場合によってはオーバースペックすぎる場合もあるので、どこでどんなふうに使うかしっかりと考えたいところです。

アウターはシェル(殻)とも呼ばれ、ハードシェルとソフトシェルの2つがあります。

保温はミドルレイヤーで調節するので、アウターは基本ペラペラなんですが、中には中綿やダウンなどが入るような、アウターとミドルを兼用するものもあります。中綿の入っているタイプはそれ自体が暖かいのですが、暑くなったときの調節が難しかったりします。

ハードシェル

防水性・防風性のあるものをハードシェルと呼びます。ハードシェルというと、基本的には雪山を想定して作られているもののことをいいますが、レインウェアも防水・防風性があるのでハードシェルと言えます。

ゴアテックス

ハードシェルの多くはゴアテックスという素材を使って作られています。

この素材は水の分子よりも小さい穴が無数に開いており、水の侵入を防ぎつつ水蒸気は通すというもの。登山などでは雨や雪に降られた場合、水の侵入を防がないといけないのですが、運動していれば汗をかいてしまいます。これが水蒸気を通さない材質であれば、内側でガンガンに蒸れてしまい、汗冷えの原因になってしまうのです。

ということで、水蒸気を通すゴアテックスは運動を伴う場合のアウターとしては必須ともいえる素晴らしい素材なんですね。とはいえ、ゴアテックスのアウターを着ていれば蒸れないかというと、そんなこともなく、あくまでも他の完全防水の素材と比べればマシという程度ではありますが。

そんな素晴らしい素材であるゴアテックスなんですが、大きなデメリットとしては非常にコストが高いこと。これを使っているだけで一気に価格が跳ね上がってしまいます。

もしも、運動を伴わない場合だったり、そもそも雨や雪での環境を想定していないのであれば、オーバースペックになります。

雪山での撮影なんかをひんぱんに行うのであればいいんですが、車での移動がメインとかであれば、ダウンジャケットなんかにお金をかけたほうが効率的ではあります。

ただ、THE NORTH FACEやARC’TERYXなんかのデザインのかっこいいものも多いので、街着で着ている人もよく見ますよね。

最近ではゴアテックス以外にも、いろんなメーカーから防水透湿素材が開発されています。

レインウェア

レインウェアもハードシェルのカテゴリになるのですが、一般的には冬山用のものをハードシェル、通年用で使え雨の時期に主に使うものをレインウェアと呼びます。

レインウェアは雨の時の着用をメインに考えられているので、より軽量でコンパクトにできたり、ベンチレーションなどがついていて、より透湿性の高いものだったりします。

ソフトシェル

ハードシェルは防水防風性を有した衣服ですが、その分どうしても動きにくかったり、着心地が悪かったり、透湿性がイマイチだったりします。実際、そこまでのスペックを求めるような場面もないことも少なくありません。

そういった中で開発されてきた、動きやすさや着心地、通気性を有しながらも、風からしっかり身を守り、ある程度の雨や雪なら撥水してくれるようなもののことをソフトシェルといいます。

ストレッチもきき、着心地も非常にいいので、レイヤリングをうまく調節することでいろんな場面で使用できます。雨や雪でずぶ濡れになるような場面でないのなら、ソフトシェルをアウターに選ぶのはいい選択肢だと思います。

冬だけでなく、春先や秋などにいろんな季節で着回すことができるので1着あると重宝します。

一方で、防風性があるといっても、透湿性が高い分、完全にシャットアウトするわけではないので、めちゃくちゃ寒くて強風も吹きまくっているっていう場合ではハードシェルやダウンを併用する必要があります。

ダウンジャケット

ダウン自体は内部に暖かい空気を蓄える、ミドルレイヤーに分類されますが、表面の生地に防水性のあるゴアテックスや防風性のあるナイロンなどを使用し、アウターと兼用できるようなタイプがあります。

ただただ、寒さに耐えるような場面ではこのダウンジャケットを選択するのもいいですね。

オーロラの撮影に行ったときは、夜間、オーロラが出てくるのを何時間もひたすら待つ、といった撮影だったのでこういった、ゴアテックスを使ったダウンジャケットを使用しました。

デメリットしてはアウターとミドルが一緒になっているので、温度調整をうまく出来ない点です。これ自体がかなり暖かいので、暑くなってきたからと脱ぐと、今度は一気に寒くなってしまいます。

また、ゴアテックスなどを使用している場合はかなりゴワゴワとかさばります。

通常のダウンジャケットは押しつぶすとかなりコンパクトになるんですが、このタイプのものは小さくまとめてカメラバックの中やザックの中に収納するのは難しいです。

ミドルレイヤー

暖かい空気を溜め込み、気温の低下から守ってくれるのがこのミドルレイヤー。空気を溜め込む必要があるので、アウターレイヤーで押しつぶしてしまわないよう、ゆったりと着れるよううまくサイズを合わせておきたいです。

寒さに耐えるのならとにかくこのミドルを分厚くしてやります。より大きな空気の層を作ることで体温が奪われることを減らします。

一方で運動を伴う場合ではミドルが分厚いと、一気に体温が上がってしまい汗をかいてしまうことになります。

行動しながらも着ていたいのか?こまめに脱ぎ着するのか?いろんなシチュエーションでやっぱり最適解が変わってきてしまいます。

ダウン

暖かい空気を溜め込むのならダウンが最強です。とにかく寒さから身を守りたいのならば選ぶべきはダウンの入った衣服。あとはどれくらいの寒さに耐えるかでその暑さを選んでやればいいのです。

ダウンはふくらむことで暖かい空気の層を蓄えることができます。このかさの具合はフィルパワー(FP)という数値であらわされこれが大きければ大きいほどたくさんの空気の層を作ることができます。

また、ダウンは空気を蓄えればかさが増しますが、押しつぶすことでかなりコンパクトにすることができるのも大きなメリットの一つです。これによって行動中はザックなどの片隅に邪魔にならないよう携行することができ、到着し停滞して寒くなってきたら着込めばいい、という使い方ができます。

そんなダウンなんですが、大きな欠点がひとつあります。それが濡れに弱いということ。中身は羽毛なので濡れてしまうとその羽根が水で潰れてしまうのです。ふくらむことで空気の層を作るので、つぶれてしまえばそれができなくなるというわけですね。

表面をゴアテックスなどで覆ってあるようなダウンジャケットもありますが、汗をかいたりして中から蒸れてしまうこともあります。そういった場合でも性能が下がってしまいます。

なので濡れないで使用できるようしっかり対策が必要です。

ダウンの暖かさはそのかさにあります。アウターを着ることでそのかさをつぶしてしまっては本来の保温性が失われてしまうので注意しましょう。ナイロン性のものが多いのでダウン単体でも風をとおさないタイプが多いですし、多少の雪ぐらいであれば濡れることはありません。アウター代わりにつかうこともできるでしょう。

フリース

フリースは起毛加工させた衣服のことを指します。この起毛した部分に暖かい空気を溜め込むのです。

保温力はダウンに劣るものの、水に濡れしまっても保温性が失われにくいです。また、通気性が非常によく、きちんと保温させるにはしっかり風をシャットアウトするアウターが必要です。しかし、行動して暑くなってきたときでもアウターの前を開けてやるだけで熱をうまく逃がすことができるので、行動しながらの温度調整がしやすいというメリットもあります。

ダウンが停滞時に着込むのに対し、フリースは行動中でも着用できるので、状況に応じてダウンとフリースを使い分けるのがいいでしょう。

デメリットとしては、起毛させた衣服なのでけっこうかさばること。

化繊インサレーション

ダウンは濡れに弱い、フリースはかさばる、という弱点があるのですが、それらのデメリットを打ち消すのが最近流行っている化繊インサレーション。

化繊綿を使った化繊インサレーションは、濡れに強い、速乾性がある、圧縮性がある、軽くて暖かいというダウンとフリースのいいとこどりのような衣服です。

ソフトシェル感覚で羽織ることができるので小雨程度であればアウターと兼用してもいいですし、汗抜けもバツグンなので行動中に着用しても問題ありません。着心地もかなりいいものが多いです。

また、ダウンのようにふくらんで空気の層を作るという作りなんですが、ポリエステルなどの化学繊維が原料なので、ガンガン洗濯できるというのもダウンにはないメリットのひとつです。

ただ、同じかさでもダウンほどは暖かくないし、コンパクトにもなりません。小さく軽く携帯したいときはダウンのほうを選ぶといいでしょう。

ベースレイヤー

汗を吸収し、その水分を外へ逃がす役目を担うのがベースレイヤー。基本はポリエステルかウールの素材のものを選ぶことになります。もしも運動を伴わないような場合で、防寒だけを考えるならそこまで気にしなくても暖かい肌着を着こめばいいと思います。

さて、そんななかでも冬の防寒を考えた時に圧倒的におすすめなのがメリノウールを使ったベースレイヤー。

メリノ種の羊からとった最高級のウールであるメリノウールは繊維が非常に細いので、一般的にイメージするウールのように肌にチクチクする感じがありません。

羊の毛がたっぷり暖かい空気を含むので保温性も非常に高くこれだけでもかなり暖かさを感じます。また、吸水性が高く運動したりちょっと暑くなったりして汗をかいても肌をドライに保ってくれます。水分を含むと発熱するという特徴があり、その水分もゆるやかに蒸散させてくれるので汗冷えすることがありません。

天然の抗菌作用もあり、匂いがつきにくいのも非常に大きなメリット。びっくりするくらい匂いません。

アウターやミドルはいろんな選択肢がありますが、冬、防寒のためのベースレイヤーを選ぶのならメリノウール製のものをおすすめします。

下半身の防寒

下半身の防寒もアウター・ミドル・ベースの各レイヤリングを基本に考えれば問題ありません。

ベースレイヤー

ベースレイヤーはやはりメリノウールのタイツを着用するのがおすすめです。気を付けたいのはあんまり分厚いタイツを履いていると、寒さには強いんですが、暑くなったから脱ぎたいってときにちょっと困ります。温度調整のしやすいレイヤリングを心がける必要があります。

ミドルレイヤー

ズボンにもダウンや化繊インサレーションがあります。これらも運動を伴うのか、雨や雪に濡れる可能性があるのかなど、状況ごとにいろんなものを使いわけてみましょう。

寒い時期には靴も防寒性のある大きめなものを履いていることも多いのですが、雪があるような場面ではそれを脱いで、ミドルレイヤーを脱ぎ着するのも大変です。

ファスナーがついており、靴を履いたままでも脱ぎ着できるものもあるんですが、けっこうおすすめです。

アウターレイヤー

下半身は上半身ほどは寒さを感じずらいので、ミドルレイヤーであるダウンパンツや化繊パンツなどで兼用することも多いのですが、雪山の登山などではハードシェルパンツなども使用することがあります。

細部の防寒

基本的にはどの部分でもレイヤリングを意識した防寒をしていけばいいのですが、さらにもうひとつ、寒さから身を守るのに重要なことがあります。

それが1ヶ所でも防寒できてない部分があればそこから一気に冷えてしまうということです。

まるで耳なし芳一が耳にお経に書き忘れたことで、そこだけもぎ取られてしまったように、少しでも寒さに弱い部分が残っていれば、どんなに分厚いダウンを着ていても、そこだけが冷えてしまって耐えきれなくなってしまうことになります。

特に、手や足先、顔などの部分というのは、肌が露出しやすかったり、末端で防寒が不十分になったりしやすい部分です。

これらの場所をいかに寒さから守っていくか、というのは防寒の肝になってきます。

手袋(グローブ)

手足というのは毛細血管が多い部分で非常に冷えやすい場所。正直僕も手足の防寒についてはまだまだ試行錯誤中ですし、一生正解がでないんじゃないかと思うくらい難しいんですよね。

まずは手の防寒。

ただ寒いだけならポケットに手を突っ込んでいればいいんですが、我々フォトグラファーはこの手でカメラという繊細な機械を操作しなければいけません。

寒ければ分厚いグローブが必要になりますが、分厚いグローブだとカメラの操作がしにくいというジレンマに悩まされてしまいます。

指先の出るタイプ

指先の出るものがカメラマングローブとして売られています。カメラのセッティングやレンズ交換など細かい作業をする場合、グローブをしたままだと機材がうまく扱えなかったりするのですが、このタイプだと必要なときに指先を出すことができます。

指先が出ればタッチパネルも使えるので、一見冬の撮影にぴったりなように見えますし、実際、僕もこのように指先が出るグローブを持ってます。

そこまで寒くない日の撮影ならこれでもぜんぜんいけるんですが、ガチで寒い場所ではこのように肌が露出してしまうと、もうだめなんですよね。

さらにこれでカメラを操作する、となると、キンキンに冷たくなっているものを素肌で触ってしまうことになり、そこから一気に体温が奪われます。

三脚にとりつけるために、アルカスイス互換のプレートをつけているかたも少なくないと思うのですが、こういったプレートはアルミでできていますので、熱伝導率が非常に高く、素肌で触った瞬間にゲームオーバーになるくらい冷たくなります。

ですので、やはり冬の撮影では可能なかぎり素肌を露出しないということを頭の中に置いておかなければいけませんし、指先を出せるというこのタイプのものって便利そうに見えてけっこう諸刃の剣だったりするんですよね。

グローブをしていても使いやすいカメラを選ぶ

結局、本当に寒い場所ではグローブを外したり、指先を出したり、なんてすることができなくなります。じゃあ、どうするんだ、ということなんですが、これもうグローブ側でどうこうする、というのは諦め、カメラ側を変えてしまうという手もあります。

NIKONのZ9なんかは、ボディがデカいのですが、冬の撮影ではこのデカさがメリットになったりします。わりと余裕のあるボタン配置になっているのでグローブをしたままでも、それなりに操作することができますね。

こういう操作系の良さとかは、なかなかスペックに出づらい部分ではありますが、実際に使ってみるとなるほどたしかにフラッグシップだなと感じます。

撮影のタイミングでグローブを付け替える

操作性のいいカメラといっても、やっぱり厚手のグローブだとなかなか思うように操作できません。

最近の撮影で試してみているのが、行動中や待機中は厚手のグローブを着用し、撮影のタイミングだけ薄手のものに付け替えるという方法です。

これアイスブレイカーというメーカーのメリノウールでできている、薄手のグローブ。

めちゃくちゃ保温性にすぐれる、というわでけはありませんが、とにかく素肌で機材を触らずに済むのが大きいです。かなり薄手なのでかなり素手に近い感覚で操作することができます。

風景であれば、ある程度セッティングを済ませてしまえば、この上からアウターグローブをつけておくこともできます。

靴下

指先と同じく悩ましいのが、足元の防寒。上下の衣服はとにかく着込めばいいですし、手先はポケットにつっこんでいればけっこう暖かいのです。

しかし、この足元というのはどうしても防寒しにくい。

指先と同じく足先は末端で毛細血管が多く、熱が奪われやすい部位です。そんな場所なんですが足自体がけっこう汗をかきすぐに濡れてしまいます。寒さの要因ありましたね、気温、風、濡れなんですが足先は濡れやすい部分なんです。

衣服は透湿性の高いものがありますし、着脱することでそれなりにコントロールできるんですが、足には靴をはいちゃっているわけです。

靴の中はどうしても湿度がこもりやすく、一度足先が汗で濡れてしまうと、なかなかドライになりにくい。

さらに寒さというのは足元からやってきます。なので、上半身以上に気温の影響を受けやすいのです。

人それぞれあるとは思いますが、僕自身はどんなに防寒していても一番最初に寒さを感じるのがこの足先です。

ということで、やはりこの部分の対策はしっかりとしておきたいです。

靴下もやっぱりメリノウール製がおすすめ

保温性を考えた場合、やはりベースレイヤーと同じくメリノウール製のものを使うのをおすすめします。メリノウールをふんだんに使い、厚手になっているものが暖かいです。

このメリノウールの暖かい靴下というのは、普通に履く靴下とちがってかなり厚手になっています。靴を履いた時にこの厚手のクッションをつぶしてしまうと、暖かい空気が逃げてしまいます。靴を選ぶ際には必ず靴下も一緒に試着して、内部に余裕がある組み合わせにしましょう。

何度も履いて、洗濯を繰り返したものは、だんだん生地がつぶれていってしまうので、買ったばかりのふわふわのもののほうが、暖かさもありますし、しっかりと足の汗を吸湿してくれます。

ここぞ、という寒さの場所にいく場合には、靴下を新調していくというのもいいかもしれません。

この靴下の良し悪しが足元の防寒ではかなり重要になってくるので、いろいろと試してみましょう。

靴下は重ね履きしない

気をつけたいのが靴下は重ね履きしないということ。防寒の基本はレイヤリング、つまり重ね着とお話しましたが、足先ではそれが通用しません。

足元は毛細血管も多く、上から体重を支えるのでただでさえ血流の悪くなる部分です。靴下を重ね履きしてしますと、締め付けがきつくなってしまい血流をさまたげる要因となってしまいます。

メーカーによってはレイヤリングするような靴下も出ていますし、僕も試してみましたがそこまで効果を感じられませんでした。

冬場の靴下は厚手のゆったりしたものを選びましょう。

マイナス30度でも耐えられる靴下はどれだ!?アウトドアブランドの靴下を吐き比べてみた!

マイナス30度でも耐えられる靴下はどれだ!?アウトドアブランドの靴下を吐き比べてみた! 靴

靴下を選んだら、そのかさ(ロフト)を潰さないようなサイズの靴を選びましょう。

靴は移動する時にも使うもの。歩行性と保温性の両立というのはけっこう難しいものです。靴下もゆったり、靴もゆったりみたいな組み合わせだと、歩いてる最中に靴下がずれてきてしまうなんてこともあります。

靴を選ぶ際はそれに合わせる靴下も持っていって、それに合わせてサイジングするのをおすすめします。登山ショップなどであれば試着用の靴下も用意してあるのでそれを借りてもいいでしょう。

ずっと停滞しているのか、たくさん移動するのかで、最適解も変わってきます。

スノーブーツ

とりあえず検討したいのが、中に断熱効果のあるインナーの入ったスノーブーツ。完全防水ではありませんが、ソール部分にラバーを使ったり、アッパー部分に防水加工などがほどこされているものは雪の中でもしっかり履きこなせます。

-40度など対応を謳っているようなモデルがあり、暖かさだけを求めるのならソレルやKEEN、カミック、バフィンなどのスノーブーツを選ぶのがおすすめです。ただ、暖かい分、重さもしっかりあり歩きにくかったりもするので、注意が必要。あまり大きな靴になると車の運転なんてのもできないので、現地で履き替えることになると思います。

雪が深くて膝までうまるような場所であれば、長靴タイプのものを選んでみましょう。

アルパインブーツ

雪山を登っての撮影には専用のアルパインブーツが必要になってきます。ゴアテックスを使い、完全に防水となっていたり、クランポンも装着できます。

顔・首元・頭

ネックゲイター

首もとからの冷たい空気の侵入を防ぎ、首を暖かくすることで血液が温まります。

口や鼻まで覆うサイズのもののほうが使いやすいでしょう。きちんとフィットさせることができるよう、紐付きもおすすめです。

帽子

ウール製の帽子が暖かくていいでしょう。長さのあるものだと耳元までしっかり防寒できます。濡れには弱いので、アウターのフードなども活用します。

バラクラバ

顔全体を覆う、目出し帽(バラクラバ)。口や鼻周りがメッシュになって、呼吸がしやすいものがおすすめ。

肌の露出が抑えられるので、強風が吹くような場所ではおすすめです。

ただ、他の衣類とけっこう干渉しやすく、わりとごわついてしまうので、ネックゲイターと帽子との組み合わせのほうがすっきりしたりする場合もあります。

ただ、防寒性でいくとやはりバラクラバのほうが高いので状況に合わせてチョイスしたいところです。

まとめ

では最後に一度おさらいしておきましょう。

- 寒さの原因は「気温」・「風」・「濡れ」でありこれらを防ぐことが防寒になる

- 服を重ね着(レイヤリング)することで寒さの原因を効果的に防ぐことができる

- 一部分でも防寒できていな場所があるとそこから冷えてしまうので細部までしっかり防寒しておくのが大事

- 特に指先・足元の防寒をしっかりしておく

冬は寒いですが、真っ白で美しい光景を見れる唯一の季節です。とはいえ、寒ければなにもする気にもなりませんし、一歩間違えれば、命の危険にもつながります。

しっかりとした寒さ対策をして冬のアクティビティを楽しみましょうね。

質問やどんな組み合わせがおすすめなのか知りたい方はぜひコメント欄に書きこんでくださいね。

このチャンネルでは今後もカメラや撮影の役に立つ情報を発信していきます。それぞれのアイテムの選び方やレビューなどもしていきますので、ぜひチャンネル登録といいねお願いします。

では次回の動画でお会いしましょう。