この記事には広告を含む場合があります。

記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。

全国1億2千万人のNikonファンのみなさまこんにちは。

先日、1月28日に当初の予定より繰り上がる形で発売されたNIKKOR Z 24-120mm f/4 S。

f4通しの高倍率ズームで、いわゆる小三元に位置するポジションのレンズ。めでたく我が家にも発売日に届いたのでレンズのレビューをしてみたいと思います。

焦点距離的にNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sとの比較も気になると思いますので、がっつりと比べてみますね。

外観

まずは外観から見ていきましょう。中央がNIKKOR Z 24-120mm f/4 S、左がNIKKOR Z 50mm f/1.8 S、右が大三元のNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sです。

まず特筆すべきなのは24−70mmよりもズーム域が長いにも関わらず、24−120mmのほうが小型・軽量であるという点。これはかなり大きなアドバンテージになってくるのではないかと思います。

寸法が最大径が84mm、全長が118mm、質量は630g。24−70mmが全長126mm、質量が805gとなっています。

全長を比べると、そんなにでもなさそうですが、200g近く軽量なので、持った感じもかなり軽いです。

フィルター径は77mm

フィルター径は77mmです。同時に発表となったNIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6VR Sも77mm。焦点距離的に24−120mmと100−400mmは相性が良さそうですし、フィルターを1枚で使い回せるのでかなり使い勝手がよくなりそうです。

Nikonの超望遠レンズ「NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6VR S」のスチル撮影を担当させていただきました!

Nikonの超望遠レンズ「NIKKOR Z 100-400mm f/4.5-5.6VR S」のスチル撮影を担当させていただきました!

L-fnボタンは1つ。最近のZレンズ一押しのコントロールリングもついていますが、僕はいまだにこのコントロールリング活用できないので、まああってもなくてもという気持ちです。

NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sにあったレンズ情報パネルは省略されています。ここは大三元との差別化といったところでしょうかね。レンズ情報パネルも、まああってもなくてもいいような機能なので、差別化できているか気になるところではあります。

レンズ性能

では気になるレンズ性能を見ていきましょう。

解像感 広角端・24mm

もう、最近のレンズはバキバキに解像するので、中央はほとんど差異が感じられませんでした。ということで広角端の周辺の解像を見ていきましょう。

いや違うって。めんどくさいとかじゃないって。もう真ん中とか比べたって一緒だから!めんどくさいとかじゃないって!!

今回、NIKKOR Z 24-120mm f/4 SとNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sを撮り比べたので比較しながら感想書いていきます。

f4

NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sの開放であるf4からいきましょう。やはり開放の周辺はちょっとゆるいですね。24−70mmは1段絞れているので開放の24−120mmと比べるとシャキっとしています。

ただ、24−70mmも開放だと周辺は若干ゆるいです。どのあたりのf値を使うかが24-70mmと24−120mmを選ぶポイントになりそうです。

f5.6

小さいサイズなのでわかりにくいかもしれませんが、24−120mmはf5.6でも周辺は気持ちゆるめな気がします。いっぽう24−70mmはf5.6までくるとバキバキに解像していますね。やはりこのへんは大三元の面目躍如といったところではないでしょうか。

f8

f8までくるとしっかりと解像してきます。24−120mmの一番解像するポイントはf8〜11あたりといってよさそうです。

ただ、ここでも気持ち24−70mmのほうがキレがあるような気がします。とはいえ、ほぼ誤差なので等倍にして見比べるみたいなことでもしないかぎりわからないくらいの差です。

f16

f11もf8同様、しっかり解像するので割愛。f16あたりから回折の影響が見えてきます。f22まで絞るとがっつりゆるくなるので絞りすぎないように気をつけましょう。このへん24−70mmも同じですね。

70mm

24−70mmの望遠端である70mmでも比較してみましょう。こちらも赤枠あたりの周辺部分を見ていきます。

ここではちょっとおもしろい結果となっております。

f4

ちょっとわかりにくかもしれませんが、なんと70mmでは24−120mmのほうが解像するのです!茶色い枯れ草のあたりとかわかりやすいと思います。

たしかに24−70mmだと望遠端ですが、24−120mmだとだいたい真ん中あたりの焦点距離となるので無理がなく解像するのかもしれません。

f5.6

70mmあたりではf5.6くらいからかなりシャープになってきます。ここでも24−70mmより解像していると感じました。

f11

f8〜11あたりで一番解像感がよくなります。

f16

f16あたりから回折の影響が出ます。このへんも広角端と一緒ですね。

望遠端120mm

それでは最後に望遠端を見ていきましょう。だいたい結果は同じなので一気に行きますね。

f4

f5.6

f8

f11

f16

70mmあたりの解像感と比べると、望遠端は少しゆるくなる印象です。f5.6くらいからよくなりf8〜11あたりがいちばんシャープに。その後、回折の影響を受け出します。

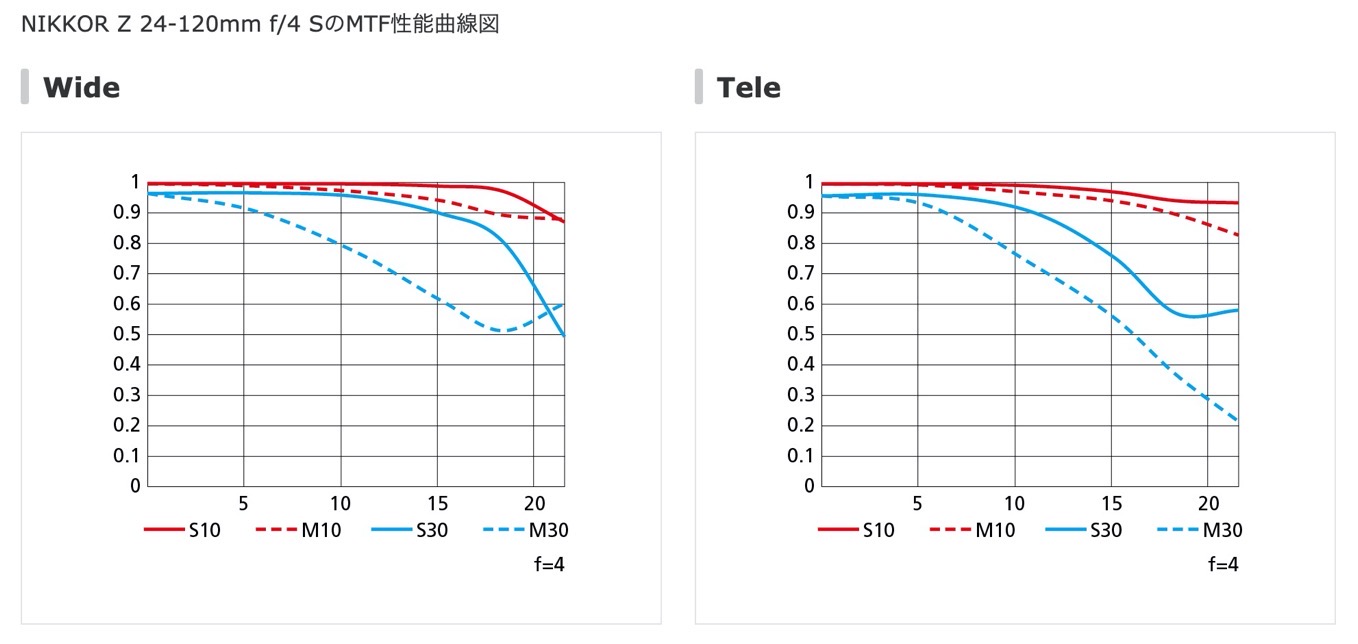

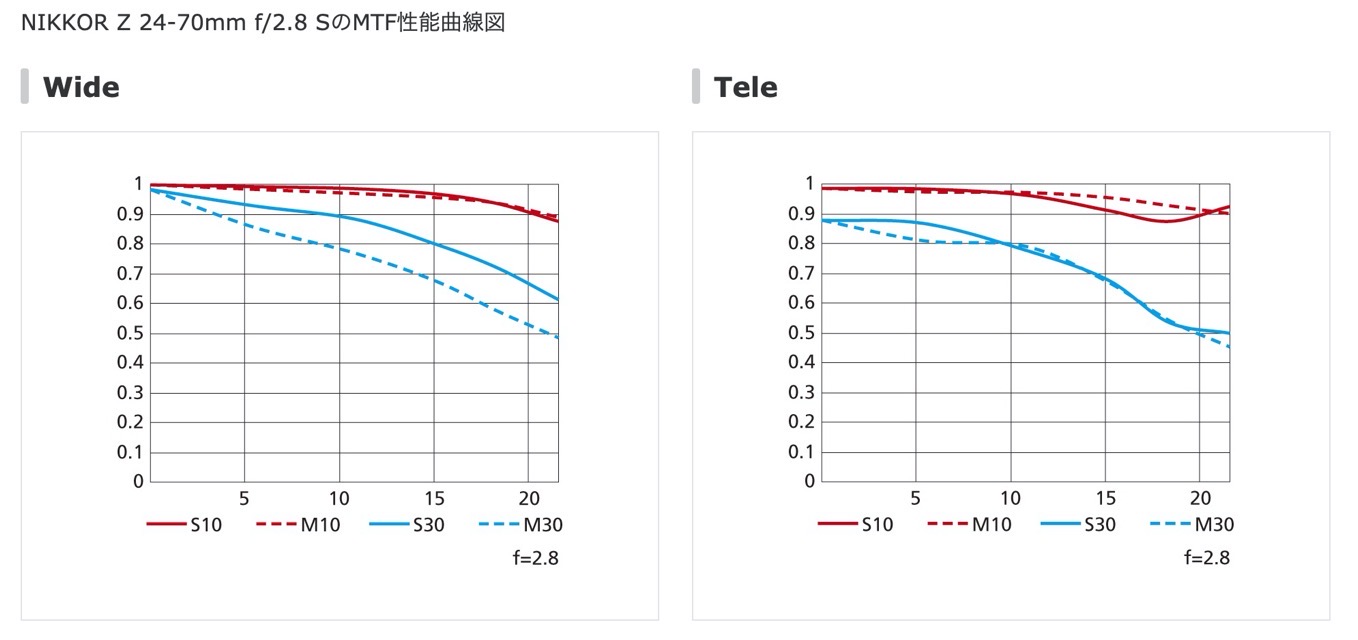

MTF曲線

最後にMTF曲線を貼っておきましょう。

via:NIKKOR Z 24-120mm f/4 S – 主な仕様 | NIKKORレンズ | ニコンイメージング

via:NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S – 主な仕様 | NIKKORレンズ | ニコンイメージング

実写の結果と同じような印象のMTF曲線となっていますね。NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sは開放での周辺の描写はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sに比べると若干緩めということがわかります。

このへんはレンズの使い方によっても、重視する部分というのは変わってきます。

24−120mmのほうは、いったら開放で使うようなレンズではないのかなと個人的には思うわけです。シャッタースピードが足りないような場面でf4を使うことはあるでしょうが、僕が想定している24−120mmというのは三脚に乗せて絞って撮るスタイル。

f4でそこまでボケの描写なんかは期待できないので、どちらかというと24mmから120mmの高倍率を重視するような撮影に使うようになるかと思います。風景なんて基本絞って撮りますしね。

一方、24−70mmf2.8のほうは開放まで込みでの作品作りに使用する場合に必要。f2.8でボケも美しい。絞ってもしっかり描写する。そんな被写体を撮影する場合に良さそうです。なので開放でのシャープさもしっかり求められます。ポトレなんかもでも使いやすいレンズだと思います。

自分の撮影スタイルや必要なシチュエーションによって選ぶレンズも変わってくるのではないでしょうか。

逆光性能

逆光性能を見ていきます。

斜めからの入射光に有効なナノクリスタルコート、垂直の入射光に有効なアルネオコートを施されています。Zマウントの高級モデルには採用されているこれらコーティングですが、非常に逆光に強いことでおなじみで24−120mmも例にもれず性能は高そうです。

冬であまり強い光源ではなかったのでまたテストしてみたいですが、太陽を入れてみても気になるようなゴーストやフレアも確認できませんでした。

広角端の光条の出方もとてもきれいなので太陽を入れた構図もガンガン狙っていけそうです。

望遠端でも気になるようなゴーストやフレアは確認できません。太陽が背後のあってもコントラストがしっかりしています。

色収差

上の写真を拡大してみたもの。色収差がでやすいシチュエーションですが、フリンジなどは見えません。色収差もしっかり抑えられているじゃないでしょうかね。

このへんも星を撮ってみてテストしてみたいですね。

ボケ感・最短撮影距離・最大撮影倍率

f4とはいえ、焦点距離が120mmなので望遠端で開放だとけっこうボケます。さらに最大撮影倍率が0.39倍ですのでかなり寄ることができます。

ハーフマクロが0.5、クオーターマクロが0.25なので、このレンズスペックで0.39はかなりいい数字かと思います。ちなみにNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sで0.22倍です。

最短撮影距離もズーム全域で0.35m。上の写真は最短撮影距離で撮影していますが、距離感としてはこのくらいです。

とはいえ、ボケるのはボケるんですがやはりそこはf4ということで、とろけるようなボケ感というのはちょっと求めづらいのかなとも思います。

ボケの描写を求めたいのなら素直にNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sなり単焦点を選んだほうがいいですね。

周辺減光

f4

f5.6

f8

周辺減光はけっこうひどいですね。f4でがっつり四隅が暗くなります。このへんはNikon的には補正でなんとかしたいのかもしれませんが、RAWだと関係ないですからね。広角で星とか撮る人はけっこうしんどいんじゃないでしょうか。f5.6くらいまでは周辺減光気になるので注意しましょう。

オートフォーカス

オートフォーカスは遅からず、といったところでしょうか。とはいえ、狙ったところにスッと合うのでストレスは少ないと思います。

フォーカス性能に関してはレンズのスピードよりもボディ側に左右されるところも大きく、Z7やZ6あたりだとまだちょっと物足りない気がしますね。

感想

というわけで足早にレンズ性能を見ていきましたのでここからは個人的な感想です。

saizouの用途について

今回さらっと使ってみて感じたのは、解像感でいえばNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sにはさすがに及ばないということ。やはり大三元は大三元と思いました。

そこまで解像感を求めるなら単焦点という人もいるかもしれませんが、個人的にはNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sはほぼ単焦点の感覚で撮影できるズームレンズ。

Zレンズの単焦点もそりゃあガリガリに解像するのですが、かなりのところまで匹敵しているのが24−70mmなわけです。

なので個人的には普段の撮影には24−70mmを持っていくかなという感じ。いまのところは。

じゃあ、どこで24−120mmを使うかというと、やっぱり山でしょうね。

24−70mmに劣るとはいえ、十分な解像力を持っている24−120mm。なおかつ、小型・軽量。さらには5倍ズームと、荷物を減らしたい登山や長い移動を伴う撮影にはぴったりといえるでしょう。

登山での撮影ではあまりボカしたいと思ったことはないので、絞って使うのならf2.8もいりません。三脚ももっていくのでシャッタースピードもなんとかなります。

逆に、望遠が足りなくて諦めざるを得なかったような構図は数え切れません。120mmといえば中望遠の焦点距離。APS-Cサイズにクロップすれば180mmと望遠レンズの代わりとしても使えます。Z7であればAPS-Cサイズにクロップしても約1950万画素も残るので十分に使えるでしょう。

NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sと組み合わせる

山では星も撮りたいので、NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 Sと組み合わせて持っていこうかなと考えております。星は広角で撮影することが多いですからね。

僕の撮影スタイル自体、広角のほうが多いので山では特にベストな組み合わせかと思います。

小三元で揃えるのもかなりあり

NIKKOR Z 24-120mm f/4 Sとおなじくf4通しのNIKKOR Z 14-30mm f/4 S。これらの2つは小三元のポジションになりますね。

NIKKOR Z 14-30mm f/4 Sのファーストインプレッション!歴史が変わるレンズが出てきた!!

NIKKOR Z 14-30mm f/4 Sのファーストインプレッション!歴史が変わるレンズが出てきた!!

大三元レンズがいかにいいといってもやっぱりちょっと手が出しにくい価格でもあるわけで、小三元レンズで揃えるというのも非常にありだと思います。

なんたって、24−70mm買うお金でこの2本買えちゃうわけですからね。しかもこの2本、十分すぎるほど写りがいいのでとてもおすすめです。

f4通しの70-200mmあたりも早く開発されるといいですね。

まとめ

5倍ズームとは思えないくらいの解像度。逆光にもしっかり強く、小型・軽量。価格も10万ちょいと、現実的なお値段になっているNIKKOR Z 24-120mm f/4 S。

風景に、登山に、旅行に、スナップにと、これまで発売されてきたなかで最も汎用性の高いレンズのひとつとなるのではないでしょうか。